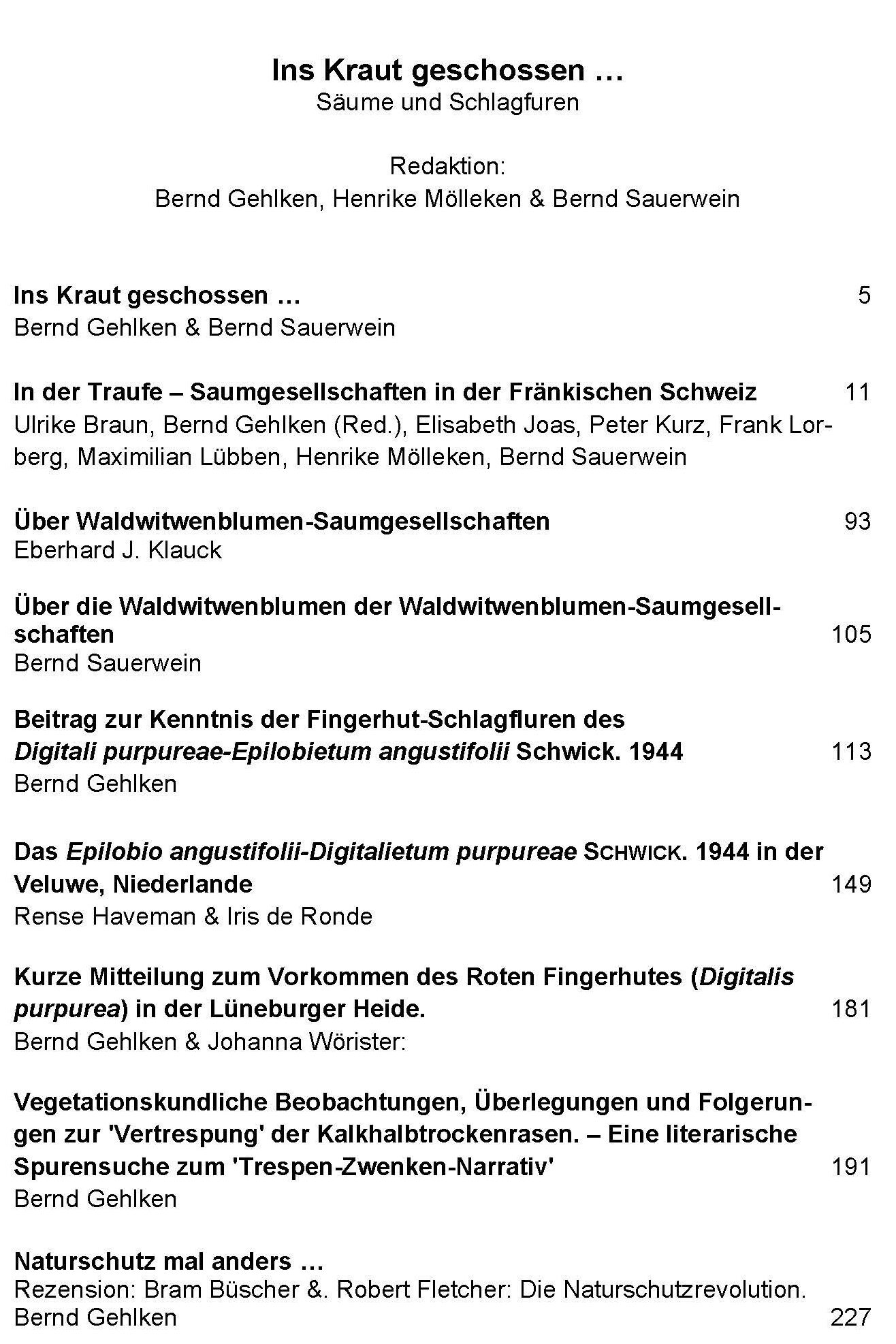

Redaktion: Bernd Gehlken, Henrike Mölleken & Bernd Sauerwein, 231 S., bunte Bilder!, über 20 Tabellen z. T. in Anlage. Kassel 2025. Bestellen für 18,00 Euro + Versand bzw. 15,00 Euro im Abo.

Vorwort Ins Kraut geschossen …

Bernd Gehlken & Bernd Sauerwein

Wer einen Acker bestellt, will Getreide ernten. Wer einen Forst bewirtschaftet, will Holz ernten. Wer eine Wiese mäht, will Gras ernten und damit seine Kühe füttern. Und wer die Kühe auf eine Weide stellt, lässt diese ihr Futter selbst ernten. Die Art und Weise wie diese Arbeiten verrichtet werden und welcher Ökonomie oder Philosophie sie folgen, mag dabei variieren. Aber im Prinzip sind die Absichten der Arbeiten nachvollziehbar und sie führen in ihrer Folge zu wiederkehrenden, gut beschreibbaren Phänomenen. Sinn und ‚Erfolg‘ der Arbeiten sind direkt am Ertrag bzw. am Verhältnis von Aufwand und Ertrag zu messen. Insofern ist die Landbewirtschaftung, bei aller Abstrusität, die sie gelegentlich umgibt, beschreib- und verstehbar. Ein geeignetes Mittel dazu ist die Vegetation, weil sie das Ergebnis der Arbeit, sowohl die in Ernteabsicht geförderte Vegetation wie auch das sie unumgänglich begleitende Unkraut darstellt, aus dem dann interpretierend die Ursachen gefolgert werden können (Ginzburg 1988, Hülbusch 1986). Das wurde in vielen Arbeiten (auch in dieser Reihe) für verschiedene Pflanzengesellschaften ausführlich vorgeführt.

In diesem Notizbuch wird von Pflanzengesellschaften berichtet, deren ‚Sinn‘ wie die ökonomischen Absichten und Bedingungen sich nicht so schnell erschließen lassen, weil sie unbeabsichtigt auftreten. Die behandelten Säume, Schlagfluren und Vergrasungen sind anders als Acker, Grünland und Forst nicht das Ziel einer absichtsvollen Bewirtschaftung, sondern eine ungewollte Begleiterscheinung. Das verbindet die hier vorgestellten Phänomene auf der ökonomischen Seite. Phänologisch werden zumindest Säume und Schlagfluren auch dadurch charakterisiert, dass sie ausgesprochen üppig (ungenutzt) wuchern und meist von Hochstauden dominiert werden. Passarge (2002) fasst sie daher in die Coenoformation Herbosa zusammen, die die terrestrischen Kraut- und Staudengesellschaften umfasst (im Gegensatz zu den Cespitosa, die die terrestrischen Rasengesellschaften bezeichnet).

Auch wenn die Coenoformationen eine unnötige Meta-Kategorie darstellen, so verweist die Bezeichnung Herbosa auf die Vegetationsentwickung und damit darauf, dass hier etwas ‚ins Kraut schießt‘. Und das gleich im doppelten Sinn. Einerseits, weil wir es mit krautreichen, oft sogar bunt blühender Vegetation zu tun haben. Andererseits, weil sie ’schießt‘, oder wie das ‚Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache‘ es übersetzt „sich schnell, unkontrolliert, ungehemmt ausbreiten; sich ungewollt unverhältnismäßig stark vermehren; überhandnehmen, ausufern“ (Gloning 2004).

Dabei ist das Wuchern oder ‚Ausufern‘ der Säume trotz fehlender direkter Nutzung zwar auffällig, räumlich aber sehr beschränkt. Solange wir uns in bewirtschafteten Landschaften bewegen, werden Säume auf der einen Seite von Forsten, auf der anderen ebenso deutlich von Äckern, Grünland oder Wegen begrenzt. Saumgesellschaften wurden in der pflanzensoziologischen Literatur ausgiebig behandelt und deren Artenzusammensetzung, soziologische Gliederung und standörtliche Charakterisierung kann als weitgehend bekannt betrachtet werden. Unklar ist jedoch, warum Säume manchmal üppig vorhanden sind, an anderer Stelle aber fehlen. Wenig bekannt ist auch, wie sie konkret stabilisiert werden. Denn da sie nicht selbst genutzt werden, hängen Vorkommen und Dauerhaftigkeit von den beiderseits angrenzenden Pflanzengesellschaften und deren Stabilisierung bzw. Dynamik ab. Die Nutzungsweise der Kontaktegesellschaften ist aber nur selten Gegenstand von Saumbeschreibungen. Der Beitrag von Braun & al. (11-92), der die Beobachtungen einer Reise zu den Säumen des Fränkischen Jura zusammenträgt, ist daher vor allem auf die Rolle der Kontaktgesellschaften gerichtet. Er fragt nach den Konstitutionsbedingungen der Säume. Und die – so die These – liegen vor allem im Einfluss der angrenzenden Nutzungen begründet. Denn der ‚abhängige‘ Saum selbst wird nicht genutzt und tritt ‚indirekt‘ und unbeabsichtigt auf. Um zu ergründen, wie Säume ‚hergestellt‘ und ggf. stabilisiert oder auch ausradiert werden, wird hier weniger auf die Systematik (und Syntaxonomie) der Gesellschaften geschaut, als vielmehr genau auf deren räumliches Vorkommen in Bezug zu benachbarten Gesellschaften und insb. deren Stellung zum Trauf geachtet. Als Vorarbeit dafür dient eine strukturelle Typisierung von Waldrändern. Diese bietet die Gelegenheit einer präzisen, aber einfachen und vergleichbaren Verortung der Säume an Gehölzrändern (Gehlken 2014). Angaben hierzu fehlen in der Literatur oft bzw. sind widersprüchlich oder schlicht erfunden.

Dünn sind ebenso genauere bzw. langfristigere Beobachtungen, wie sich der mittelbare Einfluss der beiderseits angrenzenden Nutzungen auf die Säume konkret auswirkt. Also z. B. unter welchen Bedingungen sie sich entwickeln, wann sie verschwinden oder verrutschen, schmaler oder breiter oder gar stabilisiert werden. Die Beachtung, besser noch das Verständnis dieses Zusammenhanges ist entscheidend, wenn Saumgesellschaften als zusätzliches Indiz für die Nutzung der angrenzenden Flächen gelesen werden sollen.

Der Beitrag von Eberhard J. Klauck (93-104) über Waldwitwenblumen-Saumgesellschaften widmet sich demgegenüber einer primär floristischen Betrachtung. Dargestellt wird die unterschiedliche Vergesellschaftung einiger Knautia-Arten bzw. Unterarten in verschiedenen Florengebieten. Dieser Beitrag trägt den Charakter einer Beobachtungs-Mitteilung, deren Relevanz oder Bedeutung sich nicht unmittelbar erschließt. Trotz der florengeographischen Unterschiede der Bestände und biosystematischer Unsicher- und Unklarheiten in der Ansprache der aspektbildenden Knautien, auf die Sauerwein 105-111 in seinem Beitrag eingeht, scheinen die von Klauck betrachteten Waldwitwenblumen-Gesellschaften Säume zu sein. Dies würde sicherlich mit genauerer Betrachtung und Erörterung der Zonierung und Benachbarung deutlicher (oder aber umgekehrt, dass sie ähnlich Anthriscus sylvestris Versaumungen kennzeichnen; vgl. Gehlken 1995). An diesen Beitrag wird die Notwendigkeit der genaueren Betrachtung der Säume deutlich, die auch nach unserer Reise zu den Frankensäumen (Braun & al.: 10-92) noch nicht abgeschlossen ist.

Viel schlichter als die Säume sind die Schlagfluren – hier speziell die Fingerhut-Schlagfluren – gestrickt. Zwar ist das Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii Schwick. 1944 eine unbeabsichtigte Begleiterscheinung der Hochforstwirtschaft und daher ist ihr Auftreten und Verschwinden eng mit Hochforsten und mit Nadelholzkulturen verbunden. Anders als bei den Saumgesellschaften wurden Schlagfluren seltener systematisch betrachtet. Daher ist z. B. über die standörtliche und räumliche (geographische) Gliederung der verbreiteten Fingerhut-Assoziation wenig bekannt. Den Fingerhut-Fluren sind in diesem Buch in gleich drei Beiträge gewidmet.

Zunächst versucht Gehlken (113-147) die bisherigen Mitteilungen zum Digitali-Epilobietum zu versammeln. Ausgehend von der Beschreibung aktueller Befunde von südniedersächsischen Fingerhutfluren folgt eine synthetische Übersicht der bisher mitgeteilten Aufnahmen aus anderen Gebieten Deutschlands und Frankreich. Erkennbar wird so neben einer standörtlichen eine regionale Differenzierung der Gesellschaft, die sowohl dem Kontinentalitätsgefälle wie der Höhenzonierung folgt. Dabei werden auch einige lokale Faziesbildungen, die gelegentlich als eigene Assoziationen gefasst wurden, zwanglos den Fingerhutfluren zugeordnet. Es bleibt dem Urteil der LeserIn überlassen, ob die ‚Abwertung‘ kleinräumig verbreiteter Gebietsassoziationen zu regionalen Ausbildungen des Digitali-Epilobietum die Übersichtlichkeit der Systematik erhöht oder ob die Reduzierung der Zahl von Assoziationen die lokale pflanzensoziologische Arbeit erschwert. Über synsytematische Fragen hinaus skizziert der Beitrag auch die ‚Ethnobotanik‘ der Schlagfluren. Er fragt also nach dem ’symbolischen Gehalt‘ der Schlagfluren, der im Laufe der Zeit mehrfach wechselte.

In Ergänzung dazu beschreiben Haveman & de Ronde (149-179) die jüngere Einwanderung bzw. Ausbreitung des Fingerhutes in den Niederlanden. Bislang galt die Art als kollin bzw. montan verbreitet und so überraschten Vorkommen im Flachland. Anhand historischer Befunde belegen die AutorInnen die Ausbreitung der Art in der Veluwe, einer Altmoränen’insel‘ innerhalb umgebener reicherer Meeres- oder Flussablagerungen. Es wird erläutert, dass die Art hier den Nadelholzkulturen nachwanderte mit denen das ehemalige Heidegebiet systematisch aufgeforstet worden war.

Einen ganz ähnlichen Befund teilen Gehlken & Wörister (181-191) aus der Lüneburger Heide mit. Auch hier liegt der Zusammenhang der Arealvergrößerung der Art mit den inzwischen gealterten Kiefernforsten auf der Hand.

Die drei Fingerhut-Texte zeigen in ungewöhnlicher Dichte die mögliche Fruchtbarkeit vegetationskundlicher Mitteilungen. Im Idealfall bauen diese aufeinander auf, lernen voneinander und schreiben so das Wissen fort. Im konkreten Fall ist die gleichzeitige Veröffentlichung von gleich drei aufeinander Bezug nehmenden Beiträgen zu einem ähnlichen Gegenstand das Ergebnis eines sonst eher unangenehmen Umstandes sowie eines Zufalls. Der lästige ‚Umstand‘ ist die sich oft über mehrere Jahre schleppende Sammlung von Texten für ein neues Notizbuch. So war der erste Beitrag über die Fingerhutfluren schon 2021 weitgehend fertiggestellt und lag nun auf Halde, weil ein inhaltlich ‚passendes‘ Notizbuch erst mit der Fertigstellung des Saumberichtes aus Franken anstand (die Reise zu den Säumen fand bereits 2021 statt, die Fertigstellung der Nachbereitung dauerte bis 2025). Anfang 2022 erreichte uns dann die Anfrage von Rense Haveman, einen geplanten Beitrag über Fingerhutfluren in den Niederlanden in einem Notizbuch publizieren zu können. Wir sagten zu und schickten ihm bei der Gelegenheit das bestehende Fingerhut-Manuskript zur Kenntnis mit. Haveman & de Ronde nutzten dann dessen Ergebnisse für die Einordnung ihrer 2022 erhobenen niederländischen Fingerhut-Aufnahmen. Die niederländischen Beobachtungen und deren Deutung regten ihrerseits den dritten Beitrag an. Denn die schon bei früheren Exkursionen in die Lüneburger Heide beobachteten Vorkommen des Fingerhutes erhielten durch die Mitteilungen aus der relativ ähnlichen niederländischen Veluwe eine neue Relevanz. Wurden sie angesichts der bisher als kollin bzw. montan beschriebenen Verbreitung von Digitalis zunächst als ‚Ausrutscher‘ bewertet, erschienen sie nun geradezu folgerichtig und logisch. Deshalb wurde 2023 und 2024 im Rahmen einer Bachelorarbeit (Wörister 2025) und weiterer Exkursionen gezielt nach Fingerhutvorkommen in der Lüneburger Heide gesucht. Tatsächlich war die Art hier einerseits leicht zu finden und dank der analogen Beobachtungen von Haveman & de Ronde auch gut zu interpretieren.

Als aufwändiger und mühsamer erwies sich dagegen die Recherche zu den Vergrasungen im letzten Beitrag dieses Bandes (Gehlken: 193-229). Denn hier galt es zunächst, die Herkunft eines über Jahrzehnte gebräuchlichen und ausgetretenen Weges zu ergründen. Dieser entpuppte sich schließlich als falsche Fährte, die Generationen von SoziologInnen und NaturschützerInnen in die Irre leitete. Der Beitrag, dem es eigentlich um eine plausible landeskundige Erklärung für das verbreitete Phänomen der Vertrespung von Kalkhabtrockenrasen ging, ist so ungewollt auch zu einem Lehrstück über wissenschaftliche Mythenbildung, ungeprüfte Zitationskartelle und willfährige Unterordnung eigenen Beobachtungen unter das Diktat der Lehrmeinung geraten. So wird nicht nur das Trespen-Narrativ als nachweislich falsch, sondern auch die vorherrschende naturschutzorientierte Vegetationsökologie als unreflektiert und gefügig entlarvt.

Abschließend ist das Buch ‚Die Naturschutzrevolution‘ von Büscher & Fletcher rezensiert.

Literatur:

Ginzburg. C. 1988: Spurensicherung. Über verborgene Geschichte, Kunst und soziales Gedächtnis, 264 S., Berlin.

Hülbusch. K. H. 1986: Eine pflanzensoziologische Spurensicherung zur Geschichte eines Stücks Landschaft Grünlandgesellschaften in La Fontenelle/Vogesen Indikatoren des Verlaufs der Agrarproduktion. Landschaft und Stadt 18(2): 60-72.

Passarge, H. 2002: Pflanzengesellschaften Nordostdeutschlands. III. Cespitosa und Herbosa, XX+304 S., Berlin, Stuttgart.

Gloning, T. (Ltg.) 2025: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. ins Kraut schießen, gelesen am 0212.2024.

Gehlken, B. 2014: Der ‚ideale Waldrand‘ – Vorbild, Leitbild oder Trugbild? Auf der Suche nach der Herkunft eines Phantoms. Allgemeine Forst- und Jagdzeitschrift (5/6):128-140.

Gehlken, B. 1995: Von der Bauerei zur Landwirtschaft. Notizbuch der Kasseler Schule 36: 200-292.

Wörister, J. 2025: Vorkommen und Vergesellschaftung des Roten Fingerhutes in der Lüneburger Heide. Bachelorarbeit an der Forstfakultät der Uni Göttingen.